扶危救亡 賑濟國難

同善堂抗戰時期施賑救助

抗戰期間,在中華民族救亡圖存愛國運動的感召鼓舞下,澳門華人並沒有置身事外,而是同仇敵愾,與祖國同呼吸、共命運,衝破種種阻礙,透過籌款募捐、捐輸物資、購買國債、獻金運動、慰勞宣傳服務、奔赴內地抗戰前線、救濟難民等活動,全力支援祖國的抗戰救亡運動,開闢了一場特殊的救亡戰場,為抗戰最終勝利作出了自己獨特的貢獻。

在長達十四年的“特殊戰場”上,同善堂作為澳門社會的三大社團之一,華人社會倚重和信賴的慈善組織,在澳門抗戰救亡、賑濟難民運動中,承擔着倡導者、組織者和管理者的重任。

承擔倡導領導重任

1931年“九 · 一八”事變後,澳門華人的愛國熱情高漲,各界以“賑難”、“救災”為名,開展支援祖國、籌賑兵災的賑難活動。為賑濟東北兵災,11月27日,由澳門商會、同善堂、鏡湖醫院、中華教育會四大社團發起成立“闔澳華僑籌賑東北兵災慈善會”,確定了聯合澳門各界長期支援抗戰救亡的計劃。強調設立該會以“籌募捐款,賑濟國內陷於水深火熱的同胞”為宗旨,“伏望我僑澳同胞、各界領袖,一本精誠團結之心,貫徹長期抵抗之志,合作到底,始終弗渝”,確實起到了團結澳門華人一致支持祖國、賑濟國難的作用。1932年“一 · 二八”淞滬抗戰爆發後,該會將籌募的數萬元大洋匯往上海十九路軍總部及上海基督教團體戰地難民救濟會,捐輸國難。同善堂還聯合澳門商會、鏡湖醫院等組成殘疾軍人教養院,開展慈善撫卹工作,掀起澳門抗戰救亡的第一個高潮。

服務各種救災組織

1937年7月“盧溝橋”事變後,中國進入全面抗戰時期,澳門華人的賑難運動以籌款捐輸、物資賑濟、救護服務、宣傳救亡等為主,其中購買救國公債、發起獻金運動、各行業捐薪及學界捐輸等活動最具典型意義,是為澳門抗戰救亡的第二個高潮時期。雖然當時澳門有名目繁多的救災會,但同善堂與澳門商會、鏡湖醫院作為澳門社會的三大社團,華人社會的核心所在,在賑難運動中,承擔了組織者和領導者的主要責任。同善堂負責人更是以倡導者、組織者的身份服務於新成立的各種救災組織,如同善堂主席崔諾枝就擔任各界救災會的常委,積極投身賑難的各項活動中,獲得了澳門社會的高度讚賞。

|

1944年3月12日著名嶺南派畫家高劍父為同善堂籌募難童餐經費在澳 門商會舉辦書畫展(同善堂藏品) |

1939年為同善堂籌款而設的開彩場由南華體育會負責管理。圖為同善堂主席崔諾枝與一眾工作人員合照。(同善堂藏品) |

|

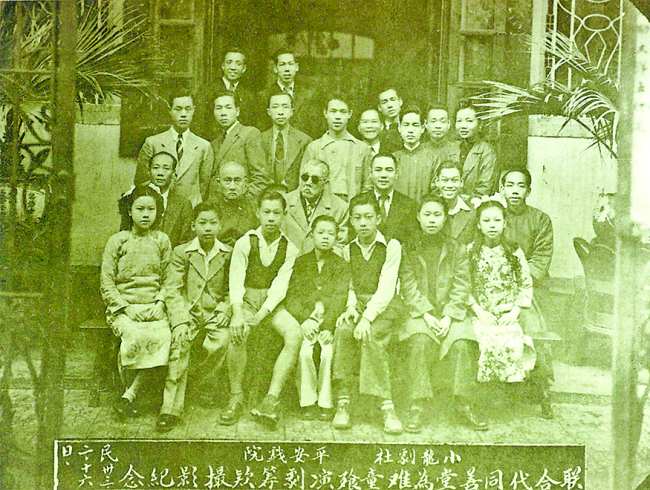

1938年抗日戰爭救亡義賣會同善堂值理等合照 (同善堂藏品) |

代管青洲難民營施派難童餐

1942年初,澳葡政府設青洲難民營,同善堂曾代大福公司及高可寧先生於青洲難民營煮粥施賑。3月16日,由澳僑賑饑會接辦施粥3個月,6月20日,由同善堂繼續管理青洲難民營施賑事宜。每天煮粥8鑊,分為兩餐。1941年難民所施粥135,000碗,1943年難民所施粥648,000碗,1944年難民所施粥185,968碗。1943年4月,同善堂接辦難童餐,每日共派發1,000份,分別在托兒所和該堂門前兩處施派,各處派發500份。後因不足以救濟大多數貧童,每日再增加500份施贈,從5月開始,同善堂每日施派難童餐達到1,500份。後在華人社會各界鼎力支持下,同善堂難童餐施派有增無減,維持在1,600份。1945年初獲鹽商資助,每日施贈增加到1,700份,直到抗戰結束。

1943年6月,同善堂決定舉辦難民餐,7月初,每日在堂門口施賑難民餐1,000份,維持一個月便告停止。與此同時,還舉辦過短期施賑,以接濟貧民。1944年8月,接受廣東省政府駐澳門辦事處主任羅鼐捐助葡幣2,500元,代為施粥1個月,每天施粥1,000份,貧困者憑粥券領粥。1945年3月,陳執九送出穀米4,000斤及葡幣960元,從3月4日至4月15日,每日派餐500份,接濟貧困者度過飢寒,延續生命。

|

1940年代同善堂在長亭高懸“同善堂施粥”旗幟,指示領粥者等候進場領粥。 (同善堂藏品) |

難童餐數度因經費不足而暫停,但隨後亦得到社會人士及團體為難童餐籌款。此為1944年2月16日小龍劇社於平安戲院為同善堂難童餐演劇籌款結束後的合照紀念。(同善堂藏品) |

設立同善堂藥局贈醫施藥

贈醫施藥是同善堂傳統的施濟重點之一,戰時面臨藥材難求、藥價上漲、費用增多、受眾增多等實際問題,但同善堂值理們克服重重困難,於1941年設立同善堂藥局,以擴大贈醫施藥的數量和範圍來救濟廣大的貧困者。同善堂與鏡湖醫院相輔相成,成為戰時贈醫施藥的重要機構,如1941年贈醫93,008人,施藥85,825劑;1942年贈醫59,077人,施藥56,157劑;1944年贈醫63,495人,施藥61,178劑;1945年贈醫64,492人,施藥62,443劑。這些數據說明,在賑難救濟貧困者方面,同善堂所發揮的重要作用是任何一個慈善機構無法替代的。

|

難童餐因經費不敷而將告暫停。此為1943年10月1日同善堂值理與難童合照紀念。(同善堂藏品) |

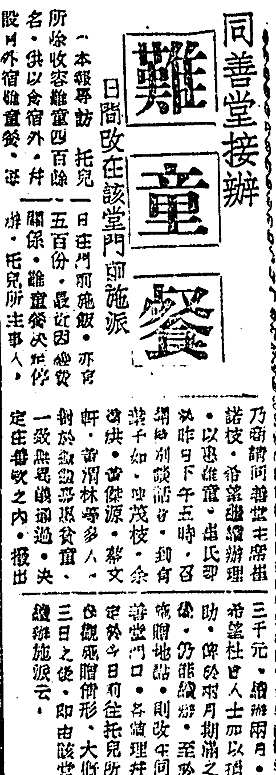

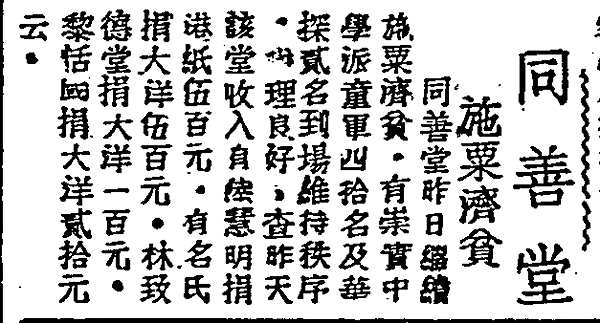

《華僑報》1943年4月3日對同善堂難童餐的報道 |

澳施粥施粟施賑主要機構

同善堂是澳門最早舉辦施粥的慈善機構之一。1941年秋,每日派粥達180桶,領粥人數達7,000餘人,最多時每天有1.5萬人

之多。同善堂發起施粥善舉後,該堂值理如崔諾枝、蔡文軒、高可寧、葉子如、梁彥明、黃渭霖、李如楷、區萬勝、陸翼南、黃仲良等均親自到場參與施粥或維持秩序,警察廳長布英沙也不時親臨指導同善堂施粥。1941年同善堂施粥126,000碗,1943年施粥440,000碗,貧困華人及難民受惠頗廣。香港淪陷後,難民劇增,白米難求,同善堂發起施粟米雜糧救濟難民,每天派出的粟米券有4,000多張。

同善堂當時還負有為政府、其他慈善機構、慈善人士代為施賑的職責。1942年1月,奉澳督令將美國紅十字會送來的麥米800包,分別轉撥路環難民400包,黑姑娘老人院100包,跑狗場難民100包。1942年2月15日至3月14日農曆新年正月,高可寧初一至初三在鏡湖醫院義莊及青洲難民營施粥,並發毫金施賑,其施粥事宜皆由同善堂代為辦理。2月18日,高可寧繼續在鏡湖義莊每日施粟米粥2,000份;2月21日後,同善堂開始在該堂門前施粟濟貧。於此可見,同善堂施賑規模之大、施賑範圍之廣。

|

1940年代同善堂值理視察粥場(同善堂藏品) |

1940年代同善堂值理親臨粥場指導施粥 (同善堂藏品) |

|

1940年代領粥者在教師里(今同善堂側)等候領粥(同善堂藏品) |

《華僑報》1943年6月21日對同善堂接辦青洲粥場的報道 |

|

《華僑報》1942年1月21日對同善堂施粟的報道 |

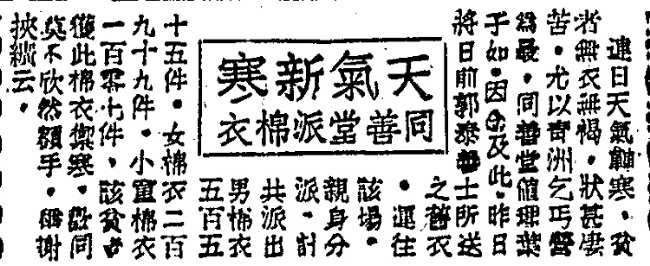

派發寒衣施棺殮葬

每逢寒冬臘月,同善堂派送棉衣給貧困者禦寒。1942年2月,是澳門最寒冷的嚴冬,同善堂值理發給難民和乞丐的棉衣有338件、蔴包衣有120件。1945年2月,該堂值理陳瑞槐從廣州購置棉衣498件,將棉衣票分贈露宿道旁的貧困者,讓他們憑票領取棉衣。有時同善堂受慈善人士委託,還代為施派棉衣。1943年11月,有兩位善士購買棉衣600件,請同善堂代派露宿街頭的貧民。1944年12月,黎忠義堂送來棉衣320件,由同善堂代派貧寒缺衣的難民。

對遭遇不幸餓死凍死或染瘟疫而逝者,同善堂施棺殮葬,以使其入土為安。如1941年施派的大六零棺621副、六零棺215副,大方棺16副、方棺1,768副、方箱597具,參與仵工1,656名。1942年,難民從四面八方湧入澳門,本澳總人口達45萬之眾,導致米價飛漲、霍亂瘟疫肆虐,死亡者劇增,僅農曆正月同善堂施派的方棺有375副、方箱8具,共支付港紙3,166元,仵工435名支出雙毫304元。全年同善堂支出施棺銀雙毫19,323元。表明在賑濟難民方面,同善堂所發揮的重要作用,是其他慈善機構難以企及的。

簡而言之,抗戰期間,同善堂作為澳門社會救濟的中堅力量之一,在團結和動員社會各方面力量,為支援祖國抗戰救亡、賑濟澳門難民等方面,確實發揮了組織者、領導者和管理者的重要作用,譜寫了別樣的抗戰圖畫,使中國抗戰的內容更加豐富多彩。

|

《華僑報》1942年11月19日對同善堂派棉衣的報道 |